江之韵2022年第一期

书写英雄润童心 ——长篇报告文学《卢志英中队》诞生记

文 / 邹 雷

阅读量:243

2019 年,我的长篇儿童文学作品《铜哨声声》问世后,获得了冰心图书奖、上海好童书奖等四个奖项,在社会上产生了良好的反响。某日,南京市作家协会秘书长张颖给我来电话,询问我能不能写一部雨花台英烈的少儿作品,她给我推荐了卢大容写的《和爸爸做牢的日子》一书,这是上世纪 50 年代初中国少年儿童出版社出的作品,很薄,作者是雨花台牺牲的烈士卢志英的儿子。看过这部作品后,我不知道从哪里下手,也不知道该写一部什么样的作品,因此这事也就不了了之,被搁到了一边。

2020 年江苏凤凰少年儿童出版社王永波社长给我微信,希望我就主题出版作些思考,想听听我的建议。我想起卢大容写的那本书,后来发现卢大容与江苏的少先队员有过联系,他几次来南京为父亲扫墓的照片都有少先队员同行,我顺着这一线索理到了“卢志英中队”,发现这个中队竟然是中国少先队史上的第一个英雄中队,在南京已经有 60 多年的历史了。

第一个英雄中队的创建,源起于一群令人头痛的孩子。20 世纪 50 年代,南京雨花台区中心小学有一个十分令人头疼的班级,其中有各式各样的顽皮少年,新上任的班主任丁芝秀第一课堂就饱受折磨,竟然被气哭了,她想改变这一状况,但一直没有好的办法。一次偶然的机会,她给同学们朗读卢大容写的《我和爸爸一起坐牢的日子》,书中的故事深深地吸引了孩子们。 卢大容的爸爸叫卢志英,曾任地下党南京市委书记,长期从事情报工作,后在党组织安排下潜伏到江西德安国民党军莫雄部任参谋长,机智获取国民党军发动第五次大规模“围剿”红军的“铁桶计划”,并迅速转报中共中央,使红军避免了重大损失。后到上海继续从事地下工作,解放前夕因叛徒出卖被捕入狱,他坚贞不屈,最后牺牲在雨花台。丁老师决定以先烈卢志英为榜样,通过各种富有创意的中队活动,引导同学们向英雄学习,努力改掉自身的毛病,塑造英雄品格,由此成立了全国第一个英雄中队——“卢志英中队”。六十多年来,“卢志英中队”的辅导员始终坚持像丁老师那样引导孩子们的人生追求,树立正确的人生观和价值观,培养了一批又一批优秀的少先队员。

卢大容的爸爸叫卢志英,曾任地下党南京市委书记,长期从事情报工作,后在党组织安排下潜伏到江西德安国民党军莫雄部任参谋长,机智获取国民党军发动第五次大规模“围剿”红军的“铁桶计划”,并迅速转报中共中央,使红军避免了重大损失。后到上海继续从事地下工作,解放前夕因叛徒出卖被捕入狱,他坚贞不屈,最后牺牲在雨花台。丁老师决定以先烈卢志英为榜样,通过各种富有创意的中队活动,引导同学们向英雄学习,努力改掉自身的毛病,塑造英雄品格,由此成立了全国第一个英雄中队——“卢志英中队”。六十多年来,“卢志英中队”的辅导员始终坚持像丁老师那样引导孩子们的人生追求,树立正确的人生观和价值观,培养了一批又一批优秀的少先队员。

2020 年盛夏的一个周末,在原中山小学王丽萍校长的陪同下,我来到南京东郊丁芝秀老师的家中采访。丁芝秀老师耳聪目明,身体硬朗,讲起话来语言清晰,使人难以相信她已经是 92 岁高龄的老人。在我看来,正是应了“革命人永远是年轻”的说法。那台同样上了年纪的钢琴上面,摆放着“全国三八红旗手”“全国优秀辅导员”“全国少年儿童先进工作者”“创建英雄中队全国五大功勋个人”“少先队工作突出贡献奖”“资深优秀辅导员”“江苏省劳动模范”等不同时期的奖状、奖杯、奖牌,无声地陈述和见证了丁芝秀的辉煌人生。

在这间“荣誉室”里,我被一种崇敬的情愫包围着,喝着她亲手泡的绿茶,聆听她讲过去立德树人的精彩故事,我已被深深地打动。

丁芝秀善于引导孩子们做大事,往往大家认为做不到的难事,却在她的努力下变成了现实。有一天,丁老师拿着一张人民日报对孩子们说:“今天的人民日报发表社论,要求立即在全国范围内广泛地展开一次关于农业发展‘四十条纲要’的大讨论。少先队员们,你们想一想,我们家乡算是富裕的,同在江苏的苏北地区却还比较穷,是否用我们的双手支援苏北呢?”

有队员们提出,我们还是小孩子,力量太小,而且现在还在上学,哪有能力和时间支援苏北啊!

丁老师说:“我们虽然年纪小,还是个孩子,但是团结起来力量就大了啊!”

孩子们无法理解,怎么团结?一脸茫然地看着老师,在他们心中,丁老师就是智多星,肚子里有一辈子也用不完的金点子。

丁老师说:“我们一个人没有力量,我们一个中队会有一点点力量,我们一个大队就会有更大的一点力量,我们全市的少先队集合在一起就有了力量,如果全省呢?那就会有巨大的力量。我的想法是,由我们中队起个头,先提建议给学校大队部,再请大队部向全省 600 万少先队员倡议开展‘我们也来支援 40 条’活动。” “卢志英中队”全体队员被丁老师的一席话点醒了,立即向大队部提出建议,倡议全省少先队员开展小饲养、小科植、小釆集(采树种、挖药草)等活动,用其收入每人捐献 5 分钱,支援苏北发展农业生产。

“卢志英中队”全体队员被丁老师的一席话点醒了,立即向大队部提出建议,倡议全省少先队员开展小饲养、小科植、小釆集(采树种、挖药草)等活动,用其收入每人捐献 5 分钱,支援苏北发展农业生产。

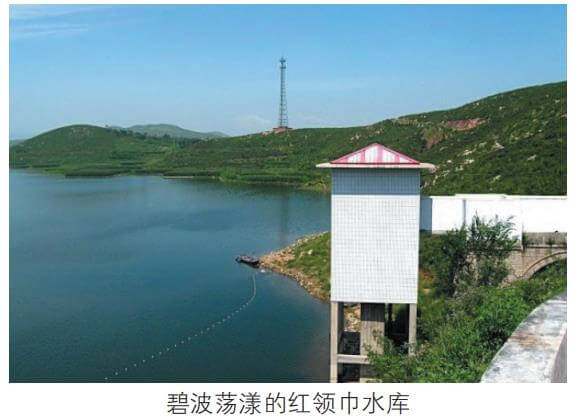

雨花台中心小学少先队大队部的倡议得到共青团江苏省委和江苏省教育厅的支持,仅一个多月就募捐了 7 万多元人民币。经研究决定,用这笔款在赣榆县班庄乡抗日山附近建造一座红领巾水库,在涟水县建造一座红领巾水闸,用来支援苏北地区的农业生产。

1957 年 12 月 30 日,《新民报》晚刊发“南京一小学从雨花台发出倡议,江苏红领巾支持‘四十条’,红领巾水库和水闸将在苏北兴建”为题的新闻,介绍了江苏少先队开展“我们也来支援四十条”活动的情况。

三天后,毛主席看到人民群众大兴水利、大办农业的积极性,看到农业现代化的希望,兴奋不已,当即在登有这消息的《新民报》晚刊空白处批示,“红领巾新闻可阅,并可参看江苏报纸由新华社写一条新闻播发。”

新华社于 8 天后播发了题为“我们也来支援四十条——江苏少年儿童决定修建红领巾水库”的电讯,《人民日报》、中央人民广播电台等 20 多家报刊、电台刊播转载。

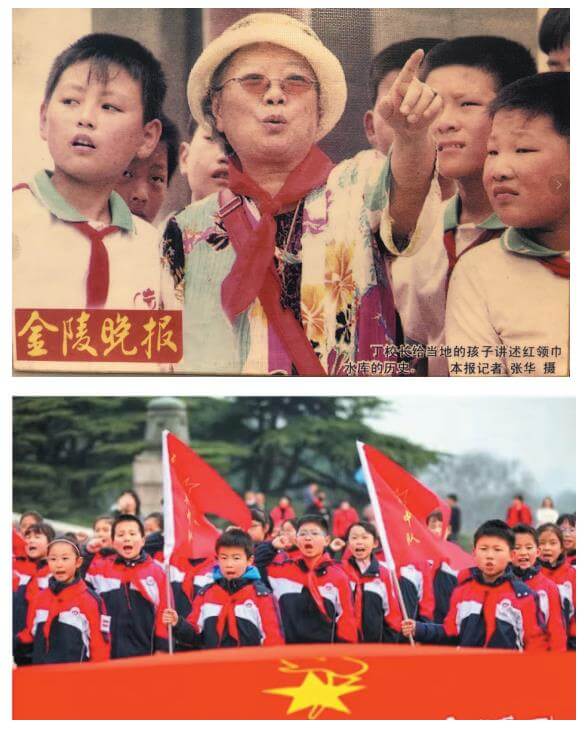

2006 年盛夏,赣榆县政府在《金陵晚报》上刊登消息,邀请当年的“红领巾”到赣榆班庄水库相聚。王丽萍看到这条寻找当年“红领巾”的消息,兴奋地给丁芝秀老师打电话,给报社打电话。当年因为参加全国青工代表大会,丁芝秀未能参加“红领巾水库”的竣工剪彩活动,终于在 50 年后,一群白发苍苍的昔日“红领巾”汇聚在曾经魂牵梦绕的抗日山下。

库区阳光明媚,空气新鲜,水库碧波荡漾,水边是童话般绿色的枣树林,四周是一望无际绿油油闪亮亮的水稻田。大堤上,当地的群众和少先队员夹道欢迎,有人高举着“欢迎您!革命老妈妈丁芝秀!”“欢迎‘老红领巾’探访‘红领巾水库’!”的横幅。此时此景,让丁芝秀和同行的“老红领巾”们激动不已,热泪盈眶。 丁芝秀说:“赣榆是革命老区,千千万万革命先烈为了建立新中国,打败日本侵略者而流血牺牲,前仆后继,换来了民族解放,换来了我们今天的幸福生活。要谢,应该谢革命先烈。”

丁芝秀说:“赣榆是革命老区,千千万万革命先烈为了建立新中国,打败日本侵略者而流血牺牲,前仆后继,换来了民族解放,换来了我们今天的幸福生活。要谢,应该谢革命先烈。”

讲到这段历史,丁芝秀难掩激动之情,眼眶又湿润了。从 1955 年全国第一个“卢志英中队”诞生至今,丁芝秀呕心沥血,一生共创建了 12 个“卢志英中队”。她是“用雨花英烈的革命事迹,引导少年儿童成长”的第一人,开创了中国少先队“英雄中队”创建的先河。

“卢志英中队”与时代同步,始终引领着少先队员向英雄学习,走英雄的道路,从小树立爱党、爱祖国的坚定信念,并使之内化为精神力量,鼓舞和激励广大少年儿童争当学习和实践社会主义核心价值观的小模范,使广大少年儿童在党的阳光雨露下茁壮成长。

60 多年来,在南京市的“卢志英中队”已经有34 个,延续时间最长的“卢志英中队”已经有 25 届,“卢志英中队” 的队员如今已经超过 2000 人,担任过“卢志英中队”的辅导员有 34 人。

在“卢志英中队”的影响下,南京市乃至全国涌现出了各具特色的少先队英雄中队——“邓中夏中队”“孙津川中队”“方志敏中队”“雷锋中队”“邓稼先中队”“杨利伟中队”等,一个又一个以英雄名字命名的英雄中队不断诞生,谱写出了一支支高昂的英雄中队进行曲。英雄中队在孩子的心中树起一座座革命精神丰碑,在孩子们成长中刻下一段段红色的记忆。临别时,丁芝秀老师送我两本她写的书——《我和卢志英中队》《雨花三笈一一九十人生散记》。我恳请她在上面给我写几句勉励的话。她戴上老花眼镜,略做思考后,在《我和卢志英中队》一书的扉页上写道:“学习革命传统,继承革命传统,发扬革命传统。”一连三个“革命传统”,令我敬佩,因为从字里行间,能看出这是她一辈子永远不变的追求。

“丁老师,还能记得那首《“卢志英中队”之歌》吗?”看着那架无声的钢琴,我问丁老师。

“我唱给你听!”老人家精神矍铄,坐到钢琴边,娴熟地弹奏起来。不一会儿,一串悦耳的音符在室内流动,优美的旋律浸润着我的心灵。她深情唱道:“队旗迎风飘,队歌震云天,我们是‘卢志英中队’的少年,在先烈的鼓舞下,向前,向前,向前,向前。当年烈士与敌人巧妙周旋,今天我们才有了金色的童年;当年烈士用生命换来了春天,今天我们为四化争做贡献。勤奋学习,艰苦磨炼,先烈的嘱托牢记心间,胸怀理想,坚定信念,我们是‘卢志英中队’的少年,先烈的精神鼓舞我们向前,向前,向前。”

在激昂的琴声中,我想到了习近平总书记对少年儿童如何培育和践行社会主义核心价值观所提出的十六字要求:“记住要求,心有榜样,从小做起,接受帮助。”在学校思想政治理论课教师座谈会上的讲话中,习总书记也指出:“青少年阶段是人生的‘拔节孕穗期’,最需要精心引导和栽培。”

“英雄中队”的实践,其实就是思想政治理论课的重要内容。少年儿童崇尚英雄,崇拜偶像,而英雄模范来自不同年代、不同行业、不同领域,无论是战争年代的革命先烈和英雄,还是社会主义建设时期的时代楷模和先锋,他们既有着英雄的本质属性和共性特征,同时在他们身上又打着鲜明的时代烙印。一个个英雄的名字伴着孩子们健康成长,时代在变,但孩子们心中的英雄情结未变,振兴中华、建设祖国的精神追求也始终未变。火红的事业,战斗的集体。在新的历史条件下,少先队英雄中队将翻开崭新的一页,“英雄中队”这支进行曲将奏出新的华彩乐章。

这是少先队建队以来第一部书写“英雄中队”的长篇报告文学

一本展示和推广“英雄中队”成果

指导“英雄中队”活动的教科书和工具书

其中展现的教育智慧

为少先队育人、育心、育智

提供了鲜活的经验与深刻的启示

启迪心扉,令人动容

整部作品文笔流畅,故事精彩,引人入胜,耐人寻味

2020 年江苏凤凰少年儿童出版社王永波社长给我微信,希望我就主题出版作些思考,想听听我的建议。我想起卢大容写的那本书,后来发现卢大容与江苏的少先队员有过联系,他几次来南京为父亲扫墓的照片都有少先队员同行,我顺着这一线索理到了“卢志英中队”,发现这个中队竟然是中国少先队史上的第一个英雄中队,在南京已经有 60 多年的历史了。

第一个英雄中队的创建,源起于一群令人头痛的孩子。20 世纪 50 年代,南京雨花台区中心小学有一个十分令人头疼的班级,其中有各式各样的顽皮少年,新上任的班主任丁芝秀第一课堂就饱受折磨,竟然被气哭了,她想改变这一状况,但一直没有好的办法。一次偶然的机会,她给同学们朗读卢大容写的《我和爸爸一起坐牢的日子》,书中的故事深深地吸引了孩子们。

2020 年盛夏的一个周末,在原中山小学王丽萍校长的陪同下,我来到南京东郊丁芝秀老师的家中采访。丁芝秀老师耳聪目明,身体硬朗,讲起话来语言清晰,使人难以相信她已经是 92 岁高龄的老人。在我看来,正是应了“革命人永远是年轻”的说法。那台同样上了年纪的钢琴上面,摆放着“全国三八红旗手”“全国优秀辅导员”“全国少年儿童先进工作者”“创建英雄中队全国五大功勋个人”“少先队工作突出贡献奖”“资深优秀辅导员”“江苏省劳动模范”等不同时期的奖状、奖杯、奖牌,无声地陈述和见证了丁芝秀的辉煌人生。

在这间“荣誉室”里,我被一种崇敬的情愫包围着,喝着她亲手泡的绿茶,聆听她讲过去立德树人的精彩故事,我已被深深地打动。

丁芝秀善于引导孩子们做大事,往往大家认为做不到的难事,却在她的努力下变成了现实。有一天,丁老师拿着一张人民日报对孩子们说:“今天的人民日报发表社论,要求立即在全国范围内广泛地展开一次关于农业发展‘四十条纲要’的大讨论。少先队员们,你们想一想,我们家乡算是富裕的,同在江苏的苏北地区却还比较穷,是否用我们的双手支援苏北呢?”

有队员们提出,我们还是小孩子,力量太小,而且现在还在上学,哪有能力和时间支援苏北啊!

丁老师说:“我们虽然年纪小,还是个孩子,但是团结起来力量就大了啊!”

孩子们无法理解,怎么团结?一脸茫然地看着老师,在他们心中,丁老师就是智多星,肚子里有一辈子也用不完的金点子。

丁老师说:“我们一个人没有力量,我们一个中队会有一点点力量,我们一个大队就会有更大的一点力量,我们全市的少先队集合在一起就有了力量,如果全省呢?那就会有巨大的力量。我的想法是,由我们中队起个头,先提建议给学校大队部,再请大队部向全省 600 万少先队员倡议开展‘我们也来支援 40 条’活动。”

雨花台中心小学少先队大队部的倡议得到共青团江苏省委和江苏省教育厅的支持,仅一个多月就募捐了 7 万多元人民币。经研究决定,用这笔款在赣榆县班庄乡抗日山附近建造一座红领巾水库,在涟水县建造一座红领巾水闸,用来支援苏北地区的农业生产。

1957 年 12 月 30 日,《新民报》晚刊发“南京一小学从雨花台发出倡议,江苏红领巾支持‘四十条’,红领巾水库和水闸将在苏北兴建”为题的新闻,介绍了江苏少先队开展“我们也来支援四十条”活动的情况。

三天后,毛主席看到人民群众大兴水利、大办农业的积极性,看到农业现代化的希望,兴奋不已,当即在登有这消息的《新民报》晚刊空白处批示,“红领巾新闻可阅,并可参看江苏报纸由新华社写一条新闻播发。”

新华社于 8 天后播发了题为“我们也来支援四十条——江苏少年儿童决定修建红领巾水库”的电讯,《人民日报》、中央人民广播电台等 20 多家报刊、电台刊播转载。

2006 年盛夏,赣榆县政府在《金陵晚报》上刊登消息,邀请当年的“红领巾”到赣榆班庄水库相聚。王丽萍看到这条寻找当年“红领巾”的消息,兴奋地给丁芝秀老师打电话,给报社打电话。当年因为参加全国青工代表大会,丁芝秀未能参加“红领巾水库”的竣工剪彩活动,终于在 50 年后,一群白发苍苍的昔日“红领巾”汇聚在曾经魂牵梦绕的抗日山下。

库区阳光明媚,空气新鲜,水库碧波荡漾,水边是童话般绿色的枣树林,四周是一望无际绿油油闪亮亮的水稻田。大堤上,当地的群众和少先队员夹道欢迎,有人高举着“欢迎您!革命老妈妈丁芝秀!”“欢迎‘老红领巾’探访‘红领巾水库’!”的横幅。此时此景,让丁芝秀和同行的“老红领巾”们激动不已,热泪盈眶。

讲到这段历史,丁芝秀难掩激动之情,眼眶又湿润了。从 1955 年全国第一个“卢志英中队”诞生至今,丁芝秀呕心沥血,一生共创建了 12 个“卢志英中队”。她是“用雨花英烈的革命事迹,引导少年儿童成长”的第一人,开创了中国少先队“英雄中队”创建的先河。

“卢志英中队”与时代同步,始终引领着少先队员向英雄学习,走英雄的道路,从小树立爱党、爱祖国的坚定信念,并使之内化为精神力量,鼓舞和激励广大少年儿童争当学习和实践社会主义核心价值观的小模范,使广大少年儿童在党的阳光雨露下茁壮成长。

60 多年来,在南京市的“卢志英中队”已经有34 个,延续时间最长的“卢志英中队”已经有 25 届,“卢志英中队” 的队员如今已经超过 2000 人,担任过“卢志英中队”的辅导员有 34 人。

在“卢志英中队”的影响下,南京市乃至全国涌现出了各具特色的少先队英雄中队——“邓中夏中队”“孙津川中队”“方志敏中队”“雷锋中队”“邓稼先中队”“杨利伟中队”等,一个又一个以英雄名字命名的英雄中队不断诞生,谱写出了一支支高昂的英雄中队进行曲。英雄中队在孩子的心中树起一座座革命精神丰碑,在孩子们成长中刻下一段段红色的记忆。临别时,丁芝秀老师送我两本她写的书——《我和卢志英中队》《雨花三笈一一九十人生散记》。我恳请她在上面给我写几句勉励的话。她戴上老花眼镜,略做思考后,在《我和卢志英中队》一书的扉页上写道:“学习革命传统,继承革命传统,发扬革命传统。”一连三个“革命传统”,令我敬佩,因为从字里行间,能看出这是她一辈子永远不变的追求。

“丁老师,还能记得那首《“卢志英中队”之歌》吗?”看着那架无声的钢琴,我问丁老师。

“我唱给你听!”老人家精神矍铄,坐到钢琴边,娴熟地弹奏起来。不一会儿,一串悦耳的音符在室内流动,优美的旋律浸润着我的心灵。她深情唱道:“队旗迎风飘,队歌震云天,我们是‘卢志英中队’的少年,在先烈的鼓舞下,向前,向前,向前,向前。当年烈士与敌人巧妙周旋,今天我们才有了金色的童年;当年烈士用生命换来了春天,今天我们为四化争做贡献。勤奋学习,艰苦磨炼,先烈的嘱托牢记心间,胸怀理想,坚定信念,我们是‘卢志英中队’的少年,先烈的精神鼓舞我们向前,向前,向前。”

在激昂的琴声中,我想到了习近平总书记对少年儿童如何培育和践行社会主义核心价值观所提出的十六字要求:“记住要求,心有榜样,从小做起,接受帮助。”在学校思想政治理论课教师座谈会上的讲话中,习总书记也指出:“青少年阶段是人生的‘拔节孕穗期’,最需要精心引导和栽培。”

“英雄中队”的实践,其实就是思想政治理论课的重要内容。少年儿童崇尚英雄,崇拜偶像,而英雄模范来自不同年代、不同行业、不同领域,无论是战争年代的革命先烈和英雄,还是社会主义建设时期的时代楷模和先锋,他们既有着英雄的本质属性和共性特征,同时在他们身上又打着鲜明的时代烙印。一个个英雄的名字伴着孩子们健康成长,时代在变,但孩子们心中的英雄情结未变,振兴中华、建设祖国的精神追求也始终未变。火红的事业,战斗的集体。在新的历史条件下,少先队英雄中队将翻开崭新的一页,“英雄中队”这支进行曲将奏出新的华彩乐章。

这是少先队建队以来第一部书写“英雄中队”的长篇报告文学

一本展示和推广“英雄中队”成果

指导“英雄中队”活动的教科书和工具书

其中展现的教育智慧

为少先队育人、育心、育智

提供了鲜活的经验与深刻的启示

启迪心扉,令人动容

整部作品文笔流畅,故事精彩,引人入胜,耐人寻味

江之韵2022年第一期